El rey habló con altivez:

“Si vas contra el rey, más te vale no fallar”

Ni tablas eternas, ni empates absolutos

El nombre “Armagedón” remite al combate final que clausura el Apocalipsis: la imagen del desenlace absoluto. En ajedrez, esta modalidad se reserva para el desempate extremo. No puede haber tablas. Las blancas cuentan con más tiempo, pero están obligadas a vencer. Si no lo logran, pierden. Es el último recurso, el filo de la navaja: o todo, o nada.

Además de la sección principal, el torneo incluyó dos competencias adicionales: un certamen femenino, con una nómina de seis participantes; idéntico formato de doble round-robin, los mismos premios y compartiendo la sala de juego con el torneo absoluto, y un abierto, con participación más amplia y estructura diferenciada. Un certamen con muchas secciones, pero una sola esencia: ajedrez en su máxima expresión.

Norway Chess, Ronda 6 (2025): Una corona tambaleante en Stavanger

Magnus Carlsen cayó derrotado ante Dommaraju Gukesh (conocido internacionalmente como Gukesh D), actual campeón mundial de ajedrez, en la sexta ronda del Norway Chess 2025. Y ese revés, aunque inesperado en lo deportivo, encierra un valor simbólico mucho más profundo.

El disparador de este artículo fue la superficialidad con que se comentaron, en muchos espacios, tanto la partida como sus consecuencias inmediatas. Se exageró el error final de Magnus, relegando a un segundo plano el triunfo histórico de Gukesh, y se trivializó el momento en que, al ver que perdía, Magnus dio un violento golpe a la mesa antes de abandonar. Ambas actitudes merecen reparos. Por un lado, la cobertura que reduce el ajedrez a un catálogo de errores conspira contra la comprensión profunda del juego y banaliza el logro del joven campeón. Por otro, que alguien como Magnus, con su estatura ajedrecística y mediática, reaccione así plantea un problema mayor que el de una simple frustración individual: es reflejo de una pérdida más amplia de formas, de ciertos códigos de compostura que se están desdibujando en muchos ámbitos, no solo en el deporte. Y sin embargo, nada parece afectar el fervor casi místico con que millones lo siguen: un fenómeno de adhesión emocional que excede el tablero y que quizá no tenga parangón en ninguna otra figura en la historia del ajedrez moderno.

Resulta curioso, por contraste, recordar que cuando Bobby Fischer protestaba por el ruido de las cámaras, la calidad de la iluminación o el “lobby” entre jugadores soviéticos, esas maniobras de tablas pactadas que lo dejaban en desventaja, fue acusado de caprichoso, paranoico o excéntrico. Y, sin embargo, es precisamente gracias a su intransigencia que hoy el ajedrez de élite se disputa en condiciones técnicas ejemplares, como ha reconocido Garry Kasparov en más de una ocasión. La diferencia no está solo en las exigencias de los jugadores, sino en el tipo de indulgencia que se les concede. Lo que en Fischer se juzgaba como arrogancia, en Carlsen parece perdonado como si fuera parte de un aura intocable.

Reyes sin corona y tableros sin libreto

Carlsen ya había vencido a Gukesh en la ronda inaugural, y pretendía hacerlo de nuevo para reafirmar su condición de “rey legítimo”, aun tras haber renunciado voluntariamente al título en julio de 2022. Tras aquella primera victoria, publicó en su cuenta de X una frase que dio pie al título de este artículo: “Si vas contra el rey, más te vale no fallar.” Una afirmación provocadora, si se considera que había abandonado la corona no por debilidad, sino por desinterés: el ajedrez clásico, con su preparación computacional extenuante en la teoría de aperturas, le resultaba cada vez más ajeno al arte. Magnus prefiere formatos que liberan la imaginación desde la primera jugada, como el ajedrez rápido y el Chess960, hoy promocionado bajo el nombre de freestyle, donde el guion de la apertura se desvanece. Para él, la creatividad no debería esperar veinte jugadas para asomarse. Sin embargo, el Norway Chess le gusta. Es clásico acelerado, con presión de reloj en la etapa final del medio juego y partidas Armagedón para desempatar. Por eso sigue participando.

Presenciar en vivo ese combate entre el que muchos consideran el mejor jugador del siglo XXI, hasta la fecha, y el campeón mundial más joven de la historia, en una sala donde la tensión se deja sentir en el silencio y cada mirada se fija en los tableros de los monitores, es un raro privilegio. Y poder hacerlo por 200 coronas noruegas (unos 20 dólares para adultos, o el equivalente a 100 coronas noruegas para menores de 18), difícilmente puede considerarse algo oneroso. A veces, un buen recuerdo vale más que mil momentos que no dejan huella.

Gukesh, sin embargo, fue más lejos. Su victoria no fue una casualidad, sino la culminación de una defensa lúcida ante un rival que, por momentos, ya se creía vencedor. Y aquí se restablece el foco inicial: la partida en sí. Gukesh aún no ha recorrido las páginas de los clásicos con la devoción de Carlsen, pero su cálculo es agudo, su voluntad inquebrantable, y su fortaleza mental está respaldada por uno de los psicólogos deportivos más reputados del circuito. La mesa tembló, sí. Pero no fue la única que vibró: también lo hizo el equilibrio simbólico del ajedrez contemporáneo.

La amenaza cumplida: mérito, error y desenlace

Lo que ocurrió ese día no fue una anomalía: fue una demostración de que, incluso frente a un rey, no basta con sugerir peligro. Hay que cumplir la amenaza. Porque hay ocasiones decisivas en que la ejecutación es más fuerte que la amenaza. [1]

La reciente derrota de Magnus ante Gukesh representa mucho más que una sorpresa deportiva. Es una escena cargada de significados, una fábula moderna que obliga a repensar la naturaleza de la victoria, la justicia competitiva, la psicología del error y la compleja relación entre mérito y desenlace.

Carlsen condujo la partida con claridad hasta la jugada 42. Su dominio era tan evidente que parecía que la victoria era un hecho consumado. Pero el ajedrez, como la vida, nunca concede garantías. Gukesh, sin gestos ostentosos, desplegó una resistencia lúcida. Seguramente perdido, siguió jugando. Y en el momento justo, cuando Carlsen cometió errores menores, dio vuelta la historia.

Esa creencia común de que quien “jugó mejor” un tramo de la partida merece ganar es tan seductora como falsa. En el ajedrez, el mérito parcial no se transfiere automáticamente al resultado final.

De la ventaja al abismo: la lógica implacable del desenlace

Si recordamos que “los errores están allí, para ser cometidos” (Die Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden), como expresara Savielly Tartakower en 1924, el truco está en saber, en situaciones tensas y exigentes, sacar provecho de los errores ajenos y evitar los propios. Ganar no depende de haber brillado en un tramo de la partida, sino de no errar en el momento decisivo. El que lleva la ventaja suele caer en la trampa de la complacencia: cree que la partida se cerrará por sí sola. Mientras tanto, el jugador en desventaja se libera de presión y juega con lucidez renovada.

Así ocurrió en Stavanger. Y no solo en el ajedrez. El deporte ha visto grandes promesas traicionadas por el desenlace. En la Copa Mundial de Fútbol de 1950 , Brasil jugó la final del Mundial como anfitrión en un Maracaná recién inaugurado ante unos 200.000 espectadores. Solo necesitaba un empate. Uruguay, sin nada que perder, le arrebató la gloria.

En 1954, Hungría brillaba como favorita. Con Puskás al frente, había vencido con autoridad a todos sus rivales, incluida Alemania, a quien le marcó ocho goles en la fase de grupos. Pero en la final, cuando parecía encaminado al título, el equipo húngaro dejó escapar la ventaja y perdió el partido. En 1974, algo distinto pero igualmente doloroso ocurrió con Países Bajos. Con Michels como entrenador y Cruyff en su mejor momento, llegaron a la final mostrando un fútbol audaz y novedoso. Sin embargo, esa vez también fue Alemania Occidental quien se impuso. Pero también ellos cayeron ante Alemania Occidental.

En todos estos ejemplos, el equipo que deslumbraba terminó derrotado. Porque en el deporte, como en la vida, no basta con merecer. Hay que concretar.

Volviendo al tablero: lo que para los módulos es un error flagrante o garrafal solo lo fue con la partida ya terminada. Ni Carlsen ni Gukesh lo vieron en el momento. Porque el ajedrez humano se juega en la niebla, no con oráculos. Solo quien permanece lúcido hasta el final, vence. ¿Quién jugó mejor? La pregunta es capciosa. En realidad, no importa quién jugó mejor en cierto tramo. Esto no es un concurso de estilo, sino un duelo donde lo decisivo no es el dominio previo ni el fulgor pasajero, sino el desenlace. Para que el punto figure en la tabla, uno de los dos debe inclinar su rey en la última jugada. Y cuando todo pendía de un hilo, Gukesh resolvió mejor. Carlsen dominó el medio juego. Gukesh brilló cuando más importaba en esa partida. El ajedrez no premia fogonazos aislados, sino la resistencia integral. La escena final lo dice todo: Carlsen golpea la mesa. Gukesh se levanta en silencio. No hay burla, ni triunfo desmedido. Solo respeto. Porque incluso el rey, si quiere imponerse, debe jugar hasta el final.

Sabemos perfectamente que el ajedrez y el fútbol no son comparables en sus reglas ni en su naturaleza. Pero los ejemplos deportivos invocados aquí son ilustrativos, no equivalentes: muestran que el dominio estético, estratégico o emocional no garantiza el resultado. En todo juego competitivo, la victoria no se hereda: se conquista. Y no: usar una comparación no implica haber confundido los deportes.

Disección de un final de partida

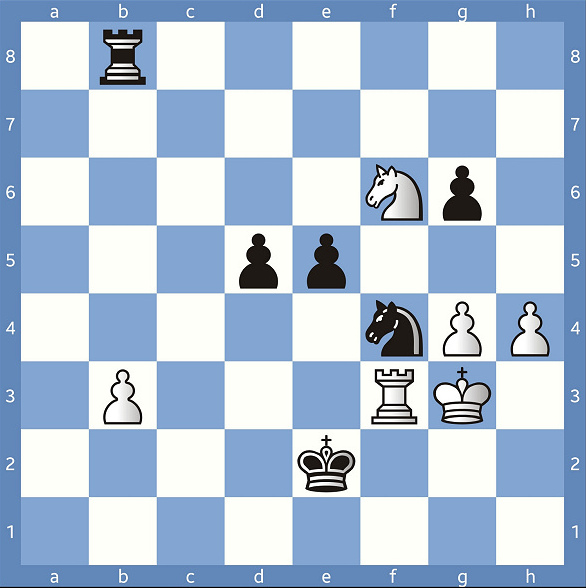

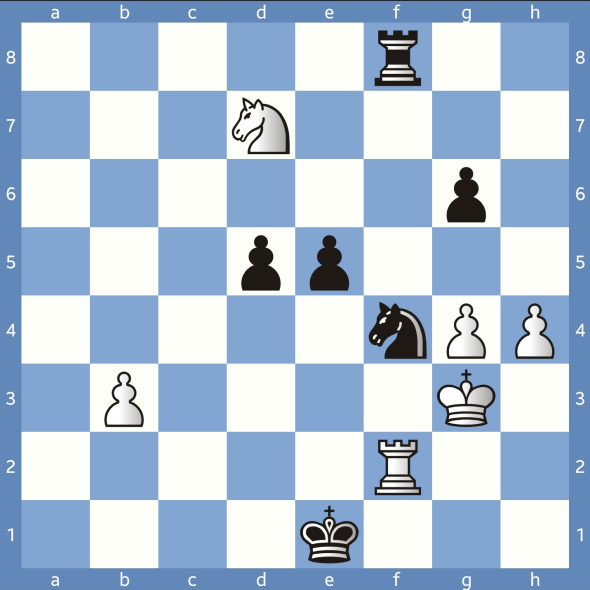

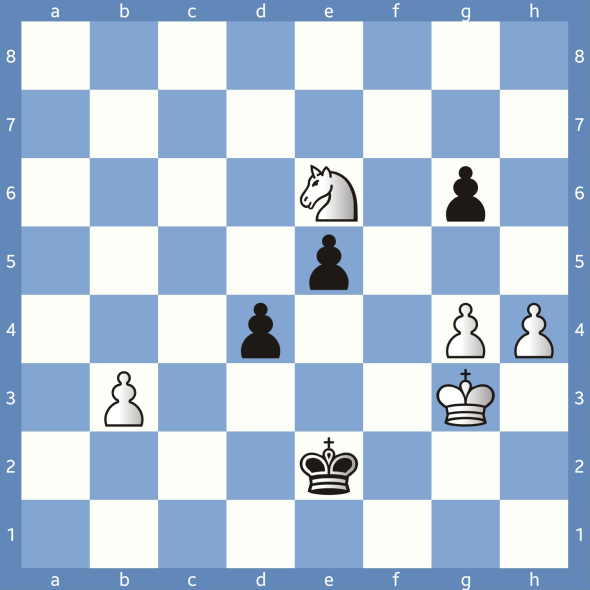

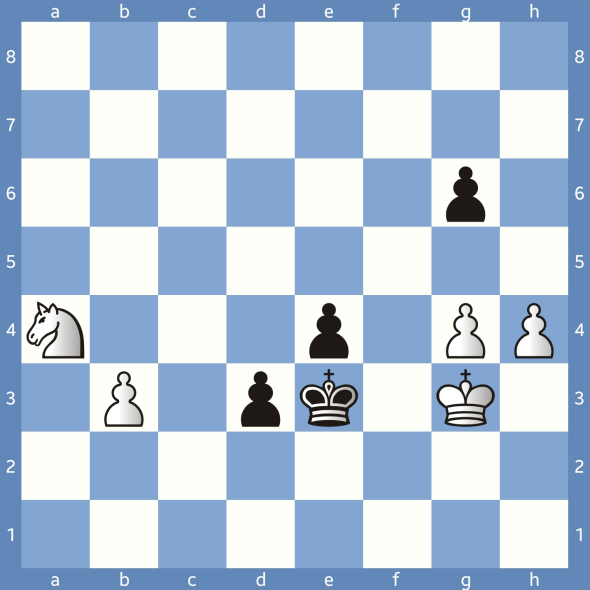

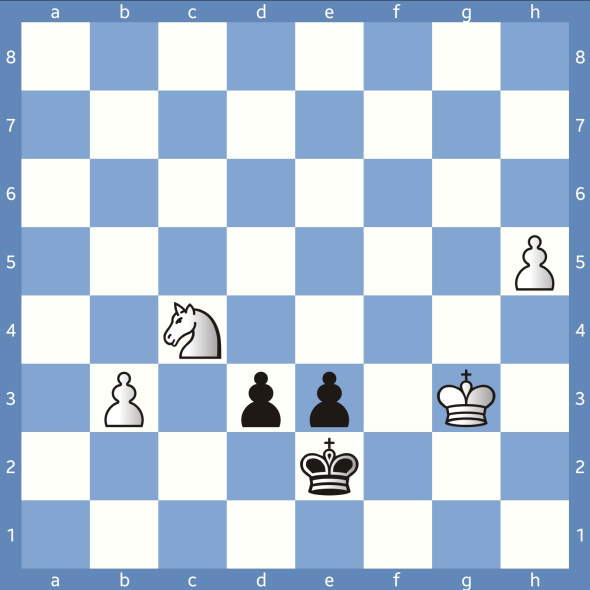

Veamos ahora la secuencia final en detalle: la posición tras 50.Cf6 muestra cómo un equilibrio solo aparente podía quebrarse de forma súbita.

50...Tf8=

a) 50...Td8 51.Tf2+! Rd3 52.Tf3+! (52.h5? gxh5 53.gxh5 Tf8 54.Cg4 Cxh5+ 55.Rg2 Txf2+ 56.Rxf2 e4-+) 52...Rc2 (Y si el rey negro, reacio a abandonar a sus peones, eligiera 52...Rd4, el tablero le depararía una sorpresa tan inesperada como refinada. Su oponente dispondría entonces de un sacrificio de calidad de notable belleza: 53.Txf4+!! exf4+ 54.Rxf4 Tf8 55.Rg5!, alcanzando una posición igualada gracias a la armoniosa coordinación de las piezas blancas. La entrega de torre en f4, tan estética como funcional, encierra una lección clásica: no siempre es el material, sino el tiempo y la actividad, lo que inclina la balanza en los finales complejos.) 53.h5!= Aprovechando que el rey negro ha descendido una fila, y por tanto no puede sostener de cerca el avance de sus propios peones, las blancas lanzan con precisión su plan activo en el flanco de rey. La ruptura se justifica ahora plenamente: 53...gxh5 54.gxh5 Td6 (54...Tf8 55.Cg4 Cxh5+ 56.Rf2) 55.Cg4. La posición se mantiene equilibrada, aunque aún admite una secuencia más de exploración fina.

b) 50...Tb5 51.Tf2+! Rd3 52.Tf3+ Rd2 53.Tf2+ Rc3 54.h5 gxh5 55.gxh5 Cxh5+ 56.Cxh5 e4 57.Rf4, con igualdad.

El instante del equilibrio aparente

51.Tf2+

Esta jugada es única.

a) 51.Cd7?? Ch5+, y las negras ganan sin dificultad.

b) 51.g5? Cd3!, y el primer jugador queda en Zugzwang, del alemán Zug (“movimiento”) y Zwang (“obligación” o “coacción”), una situación en la que un jugador se ve en desventaja simplemente por el hecho de estar obligado a mover.

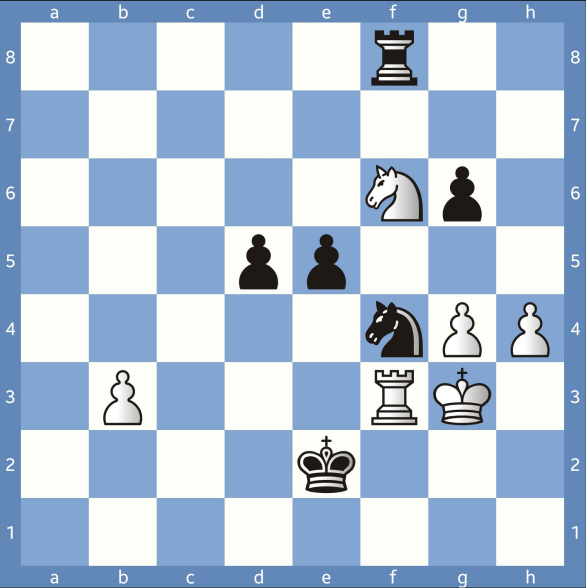

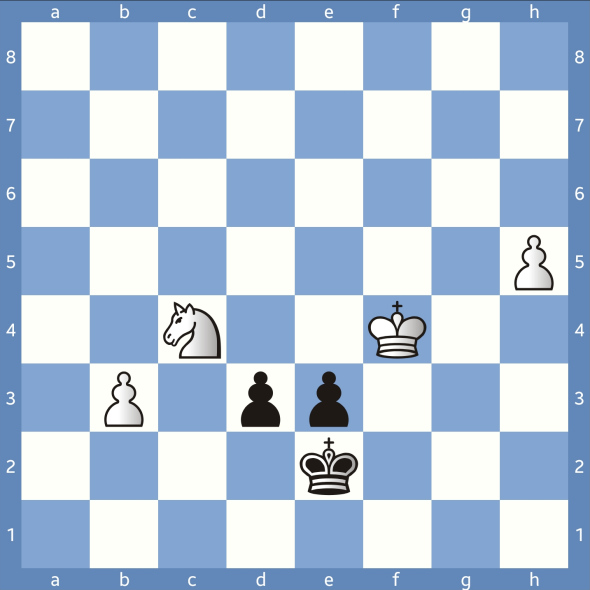

51...Re1

Magnus opta por alejarse voluntariamente de sus peones centrales. La posición resultante encierra un matiz casi simbólico: el rey negro ocupa ahora la casilla inicial del monarca blanco. Una inversión de roles que, más allá de lo anecdótico, deja entrever una carga psicológica no menor: el rey que toma la iniciativa, pero al hacerlo se distancia de su retaguardia.

En lugar de esta jugada textual, veamos dos intentos genuinos de resistencia por parte de las negras:

a) 51...Re3 52.Cxd5+!? (también era posible 52.Cd7!?) 52...Re4 53.Cxf4 exf4+ 54.Rg2, y la igualdad se mantiene.

b) 51...Rd3 52.Cxd5!? (nuevamente, 52.Cd7!? ofrecía una alternativa viable) 52...Ce2+ 53.Rg2 Tb8, manteniendo un equilibrio dinámico.

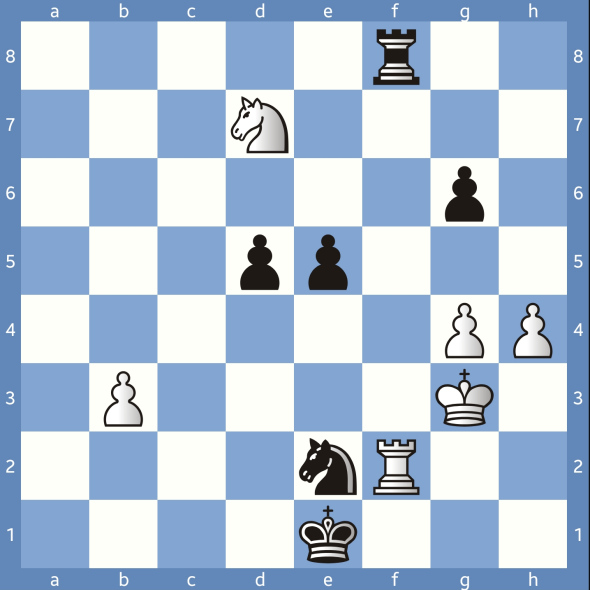

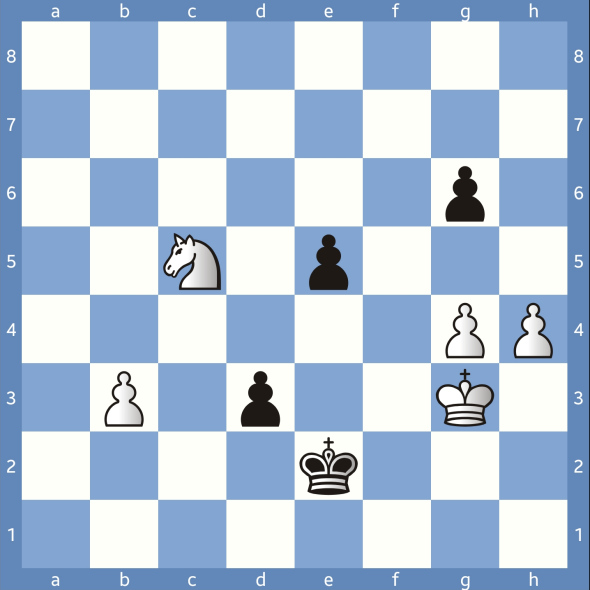

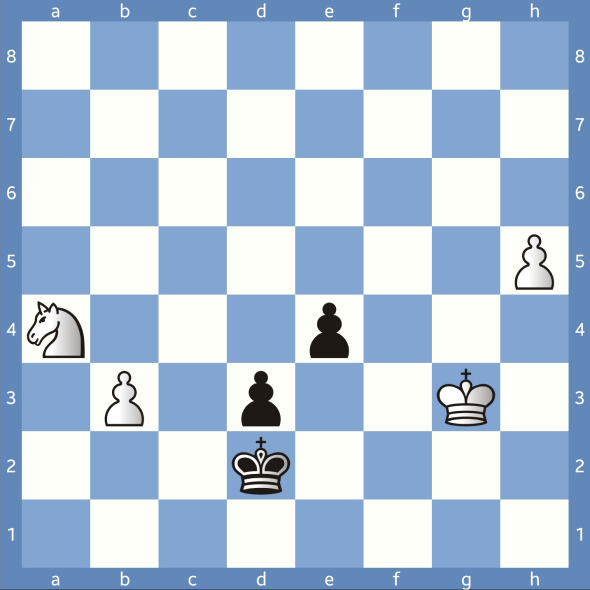

Una decisión audaz bajo presión

Hasta ese momento, la partida parecía transitar los bordes de un equilibrio inestable. Las negras habían cedido la iniciativa, pero mantenían aún recursos defensivos sólidos. Fue entonces cuando Gukesh, con apenas segundos en el reloj, eligió un camino tan arriesgado como profundo, posiblemente confiando más en su instinto de gran jugador que en su cálculo.

52.Cd7!

A primera vista, parece una jugada ingenua: da la impresión de que las blancas están dispuestas a entregar calidad sin compensación visible. Pero el trasfondo es mucho más profundo: no se trata de una celada táctica, sino de una invitación a transitar un final sumamente delicado, donde un caballo debe hacer frente a dos peones centrales unidos, coordinados con su rey. El peso de la decisión recae entonces en el cálculo preciso... y en el reloj.

Los cronómetros, crueles testigos del drama, marcan 21 segundos para Gukesh y apenas 12 para Magnus, cuando este, aún inmerso en la niebla estratégica del final, se decide por:

52...Ce2+?

Es la jugada que cambia el signo de la posición y enardece de inmediato a los comentaristas, como si acabaran de presenciar un gol en los descuentos del alargue. El signo de interrogación no denuncia un error garrafal, como se ha gritado a los cuatro vientos, sino la elección de un sendero equivocado, forjada en el crisol de una posición compleja y bajo el gran apremio del reloj. En ese momento decisivo, Magnus contaba con apenas doce segundos: estaba prácticamente forzado a mover, sin haber alcanzado aún a vislumbrar con claridad la salida del laberinto de variantes y sutilezas que tenía ante sí. No era posible desentrañar todas las ramificaciones de lo que estaba en juego: iniciativa, coordinación, estructura. Y en esa arista incierta, donde el cálculo y la intuición se confunden, una sola decisión basta para torcer el destino de la partida.

Errores humanos en tiempos de silicio

Es evidente que el revuelo suscitado por el desliz de Magnus responde más a una sobreactuación mediática de comentaristas y aficionados que a una evaluación serena de lo ocurrido. Desde la calma de nuestra biblioteca, acompañados por el sosiego de una taza de té, nos resulta sencillo juzgar con distancia y concluir que su decisión fue, en efecto, un desatino.

En el contexto del ajedrez, prefiero mantenerme fiel al concepto clásico de error garrafal: un fallo evidente y catastrófico que empeora drásticamente la posición de forma inmediata, como perder una pieza limpia o permitir un mate en pocas jugadas. Este tipo de errores suele ser reconocible incluso para los aficionados, ya que involucra amenazas directas que, de haberse considerado con un mínimo de atención, podrían haberse evitado sin dificultad. En cambio, un error que conduce a la derrota pero que no es evidente a simple vista no lo considero “garrafal”. Puede tratarse de una decisión posicional incorrecta: debilitar innecesariamente la estructura de peones, cerrar líneas en un momento inoportuno o realizar un cambio de piezas desfavorable. Estos errores no suelen implicar pérdidas inmediatas de material y muchas veces pasan inadvertidos tanto para quien los comete como para su rival. Su impacto estratégico se vuelve visible solo más adelante, cuando la posición ya está comprometida de manera irreversible.

Ahora bien, no culpo a los motores de ajedrez (también llamados “módulos de análisis”) por esta confusión terminológica; su aporte al estudio y perfeccionamiento del juego es innegable. De hecho, los empleo con regularidad para revisar mis análisis y afinar el contenido de mis notas o publicaciones. Comencé a familiarizarme con ellos en los tiempos de la primera versión de Fritz, allá por 1991, cuando su contenido aún cabía en un disquete y su fuerza bastaba para humillar a la mayoría de los mortales. No tengo ningún reparo con su uso. Lo que sí me inquieta es el modo en que su presencia —y, más aún, su abuso— ha comenzado a distorsionar el lenguaje del comentario ajedrecístico.

Me resulta difícil tolerar la ligereza con la que se califica como “error garrafal” una jugada tomada en Zeitnot por un campeón del mundo de ajedrez, tras una partida tensa y extenuante, como si el juicio infalible del motor pudiera extrapolarse sin matices al plano humano. Una cosa es cuando un jugador profesional no ve un mate en una o se deja una pieza limpia, lo que en el Río de la Plata llamamos “colgarse una pieza”. Eso sí es un blunder, claro y evidente. Pero otra muy distinta es una jugada humana, producto de una evaluación compleja, tal vez errónea, en una posición donde cada decisión se toma con segundos en el reloj, la adrenalina en alza y la concentración erosionada por horas de tensión. El módulo lo sentencia en décimas de segundo; el comentarista repite el veredicto con seguridad impostada. Pero ninguno ha vivido esa posición desde dentro del cuerpo que la jugó.

El propio Gukesh confesó más tarde que, en ese preciso instante, aún no era plenamente consciente de que la posición se había inclinado decididamente a su favor: “Lo intuía, y me limitaba a hacer la mejor jugada en cada momento”. Fue entonces cuando se hizo visible, con luminosa claridad, su dominio de los patrones tácticos y su capacidad de cálculo, casi como si su mente operara con la precisión de un procesador de silicio.

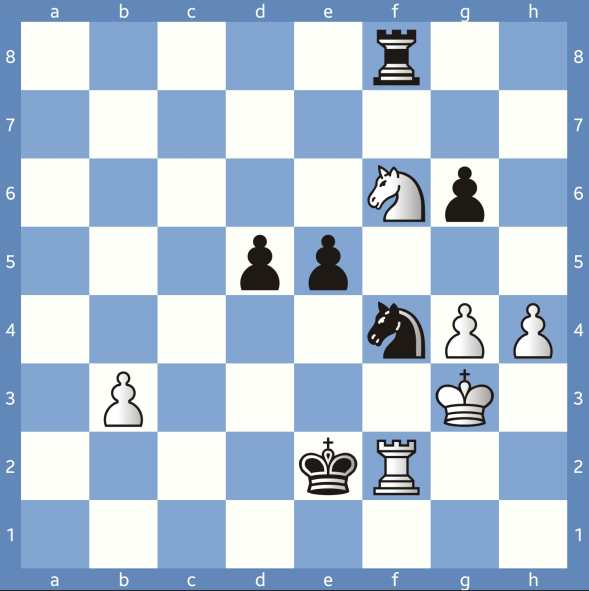

Magnus optó por intercalar un jaque intermedio, lo que precipitó el desenlace. Cualquier jugada razonable de torre, como 52...Te8, habría bastado para conservar el equilibrio. Por ejemplo:

a) 53.Txf4!? exf4+ 54.Rxf4 Te4+ 55.Rf3 (55.Rg5? d4-+) 55...Rd2 56.Cf6, y las blancas no están peor.

b) 53.Cxe5!? Ce2+! 54.Txe2+ Rxe2 55.Rf4 d4 56.Cc4! d3 57.h5 d2 (57...Tc8 58.hxg6=) 58.Cxd2 Rxd2 59.h6 Rc3 60.Rg5 Rxb3 61.Rxg6 (61.Rf6 Rc4 62.h7 Rd4 63.Rg7 g5 64.Rf6 Th8 65.Rg7 Tb8 66.Rg6 Th8=) 61...Rc4 62.Rf7 Th8! única, ya que la torre debe vigilar al peón 'h' (62...Ta8? 63.g5 Rd4 64.g6, y las blancas ganarían. El avance g6 no es posible si la torre no está en 'a8', porque entonces caería el peón 'a') 63.g5 Rd4 64.Rg7 Ta8 65.h7 Re5 66.g6 Rf5, con igualdad.

Atractiva, aunque también un paso al vacío, habría sido la alternativa 52...Ch5+?, que por distintas vías me sugirió comentar Gabriel C. Una opción muy humana, sin duda, pero que curiosamente también conduce a la derrota. Veamos por qué. Tras 53.gxh5 Txf2, las blancas disponen de la fulminante 54.Cxe5!! (con la idea de Cd3+). En cambio, debe descartarse la natural 54.h6? debido a la secuencia 54...Tf5!! 55.b4 d4 56.Cc5 Re2 57.Rg4 Th5 58.b5 Txh6, con ventaja decisiva para las negras.

Entonces, tras 54.Cxe5!!, analicemos dos posibles continuaciones:

a) 54...Re2 55.hxg6! d4 56.g7 Tf1 57.Rg2, y las negras no pueden impedir la coronación del peón 'g'.

b) 54...Te2 55.hxg6!! Txe5 56.g7 Te8 57.h5 d4 58.h6 d3 59.h7 d2 60.g8D Txg8+ 61.hxg8D d1D 62.De6+ Rf1 63.Df5+ Re2 64.Df3+ Rd2 65.Dxd1+ Rxd1 66.b4, y las blancas ganan.

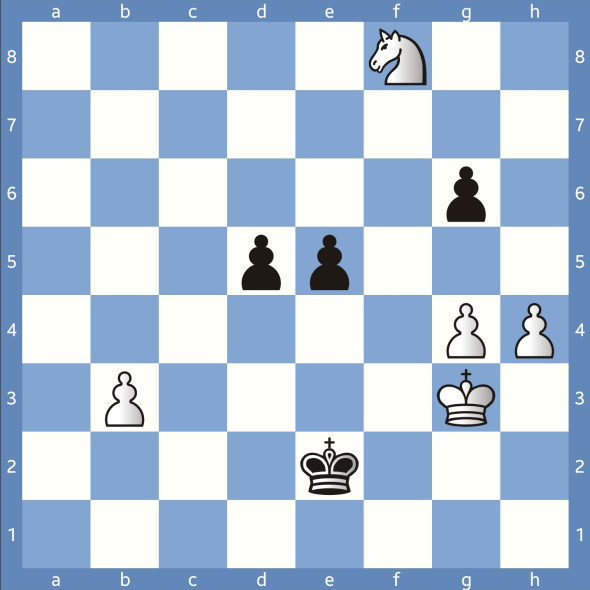

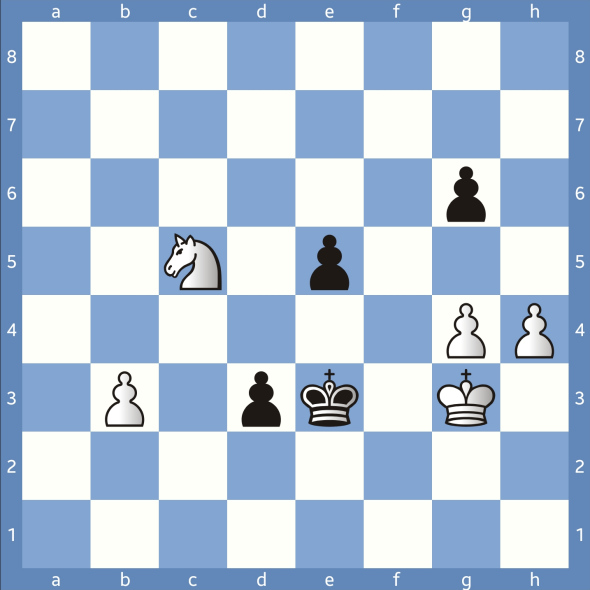

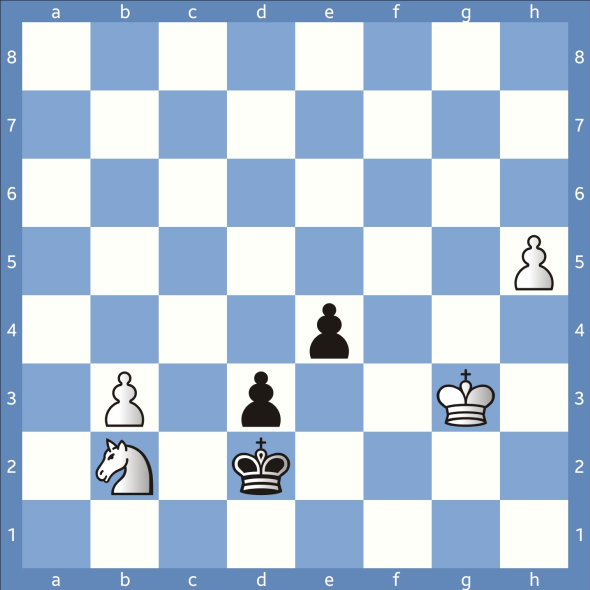

53.Txe2+! Rxe2 54.Cxf8

Al ver este final, me vino a la memoria el capítulo “Una vez más sobre el caballo de Montaigne”, de Mark Dvoretsky, que hace años había estudiado con Martín Marotta (1960–2020), entrañable amigo y refinado jugador postal. Allí se continúa una reflexión iniciada por Artur Yusupov en el capítulo anterior, “Solo de caballo”, donde se cita una frase de Montaigne: “Hay caballos adiestrados para atacar al enemigo que empuña una espada”. Lo que en el siglo XVI podía parecer una imagen exótica se convierte, en manos de los grandes entrenadores, en símbolo de las asombrosas capacidades tácticas y defensivas de este enigmático jinete de tres casillas. En este final de la partida de Gukesh frente a Magnus, es precisamente un caballo en octava quien, solitario pero estratégico, sostiene con precisión el corazón de la posición blanca, logrando contener la embestida de peones. Como si el espíritu de Montaigne y el eco de aquellos fines de semana de estudio con Martín cabalgaran todavía sobre el tablero. Tal vez sea esa capacidad de emerger con protagonismo desde lejos, con recursos inesperados, lo que logra desconcertar incluso a jugadores de la talla de Magnus, al menos en ciertos apuros de tiempo.

Ahora Magnus pone en marcha su infantería, pero su destino ante un juego preciso del rival está sellado.

54...d4

55.Ce6

El caballo vuelve a la lucha, intentando encontrar el camino óptimo para llegar a tiempo a impedir la coronación.

55...d3 56.Cc5!

También es posible 56.Cg5! Por las dos vías el caballo puede llegar a 'e4': 56...d2 (56...Re3 57.Ch3!+-) 57.Ce4!+-

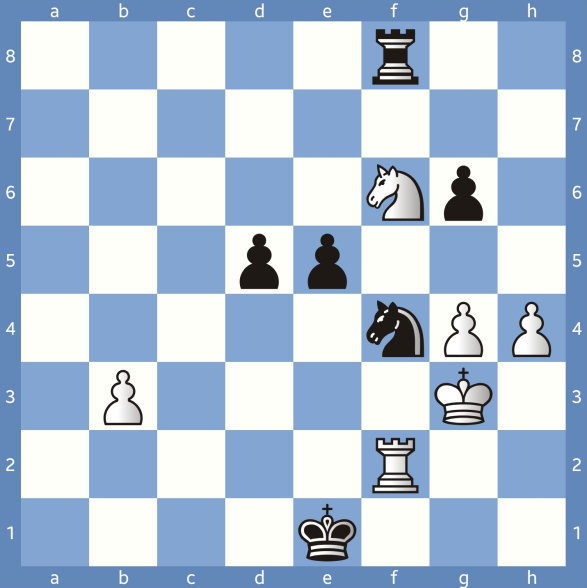

56...Re3

Las negras eligen 56...Re3 para impedir que el caballo llegue a 'e4', ya que tras 56...d2? seguiría 57.Ce4! d1C (57...d1D 58.Cc3+, seguido de 59.Cxd1, ganando) 58.h5, con ventaja decisiva para las blancas.

57.Ca4

Naturalmente, este salto de caballo es el único recurso disponible para frenar la coronación del peón dama.

57...e4

Tras este amenazante avance de los peones centrales de Magnus, la coronación parece inevitable. Tarrasch escribió que «antes del final, los dioses han colocado el medio juego»; yo me permito recordar, con humor reverente, que después del medio juego, los dioses han colocado el final. Porque hay finales que no son simples desenlaces, sino revelaciones.

58.h5 gxh5 59.gxh5 Rd2

Magnus se corre de la columna 'e' para dar paso triunfal a su peón rey. Es posible que esperara 60.h6? e3 61.h7 e2 62.h8D e1D+. Sin embargo, en este final que parece sacado de la obra de Nikolái Grigóriev, Gukesh quiere luchar por algo más que unas simples tablas.

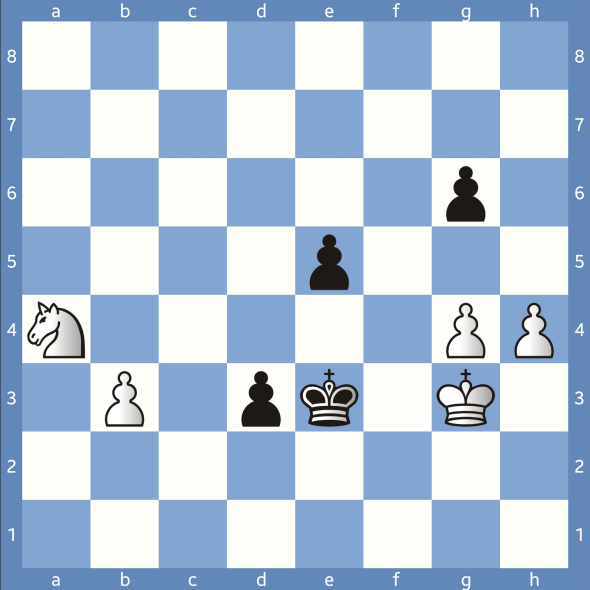

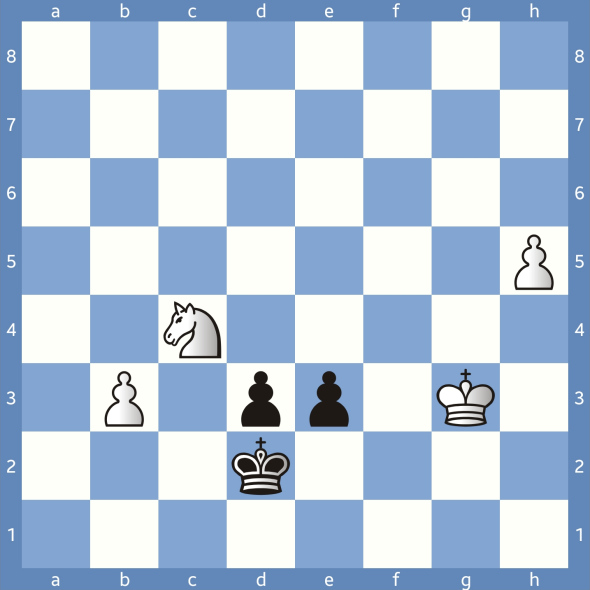

60.Cb2!

Una ruta más exótica para el caballo habría sido 60.Cb6! Tras 60...e3 y luego 61.Cc4+ Re2 62.Rf4, se habría alcanzado, por un sendero distinto pero igualmente elegante, la misma conclusión favorable.

Sin embargo, la vía elegida por Gukesh es más natural. Y sospecho que, al jugarla, ya vislumbra con claridad que la partida está decidida a su favor. La ejecuta con tal entusiasmo y energía que, al hacerlo, tumba accidentalmente su propio peón 'b'. Un gesto involuntario que revela la tensión acumulada… y la inminencia del triunfo.

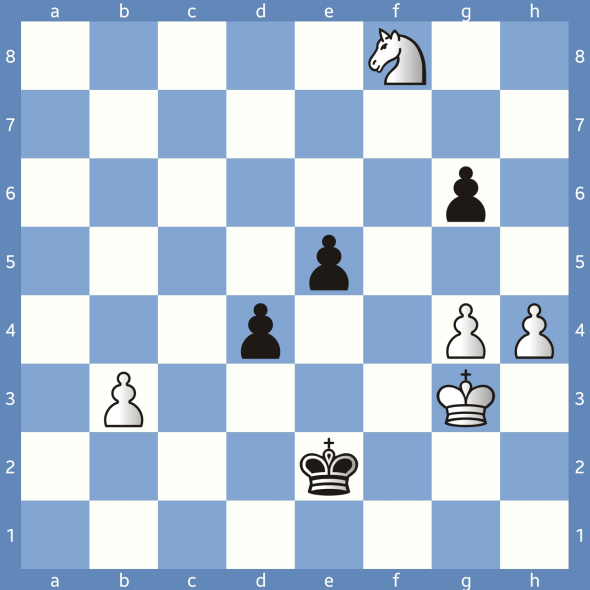

60...e3 61.Cc4+

Cualquiera que desconozca el contexto podría pensar que se trata de un estudio de ajedrez: una secuencia de movimientos tan precisa que difícilmente podría surgir al azar, una geometría de piezas que se alinean como versos en un poema táctico.

Este final lleva el sello inconfundible de las composiciones, donde la lógica se disfraza de milagro y lo necesario se vuelve estéticamente inevitable: aquel corcel blanco de 'f8' termina en 'c4' a tiempo para capturar el peón rey e impedir que el oponente pueda coronar. Sin embargo, no es arte concebido en la calma del escritorio, sino genio improvisado en la tensión de la partida, difuminando la frontera entre la invención artística y la intuición bajo presión.61...Re2

Esta respuesta es única, para no perder el peón rey. Curiosamente, como en los buenos estudios de ajedrez, el caballo captura el peón 'e' y se posiciona adecuadamente para detener la coronación del otro peón, si tuviera aspiraciones de ese tipo.

Inmediatamente, Gukesh replica. Tras apenas un segundo de reflexión, Magnus comprende de pronto lo irreversible: no solo ya no puede ganar, sino que está perdido. Con el siguiente movimiento,

62.Rf4

la caída del peón 'e' es inevitable. El súbito insight lo sacude.

En un arrebato de frustración, Magnus descarga un tremendo golpe sobre la mesa, haciendo volar varias piezas. Luego, casi con un gesto automático pero digno, extiende la mano a su rival en señal de abandono, se incorpora con brusquedad y detiene el reloj.

Simbólicamente, tras el caos, prácticamente quedó en pie únicamente el rey blanco de Gukesh, como testigo silencioso de una de las derrotas que más han afectado a Carlsen en mucho tiempo. No fue solo una victoria personal para Gukesh: fue también una señal clara de los tiempos que corren, un joven de 18 años superando al jugador más dominante de la última década.

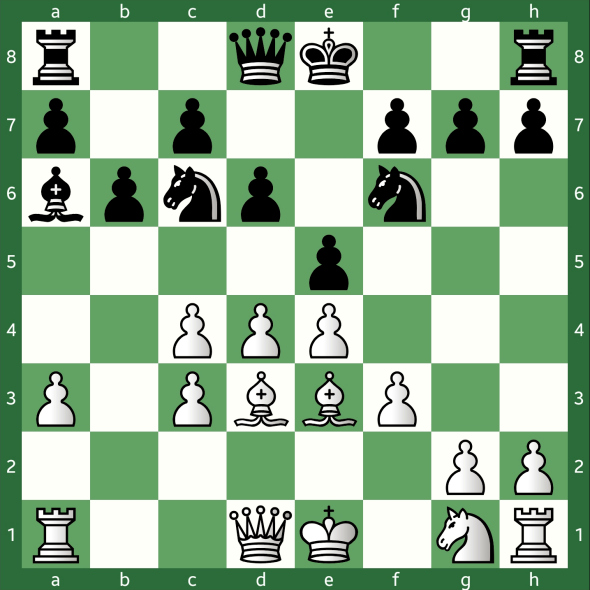

1. Nota técnica (en relación a 52...Ce2+)

En la historia del ajedrez, no todas las derrotas surgen de errores groseros. Algunas nacen de decisiones erradas en posiciones complejas; otras, de colgadas que asombran por su simpleza. Vale la pena recordar un ejemplo singular en la trayectoria de Capablanca, cuando en el torneo de Karlsbad 1929, uno de los más fuertes de su época, el cubano, con negras frente a Friedrich Sämisch, jugó:

9...Aa6??

Un error tan insólito en Capablanca como doloroso. Tras la precisa respuesta 10.Da4!,

Sämisch planteó una amenaza doble: presiona sobre el alfil de a6 y clava al caballo en c6. La continuación 11.d5 remata la idea: el caballo no puede moverse, y las blancas ganan material sin compensación. Capablanca, consciente de su error, decide seguir luchando y abandona también en la jugada 62.

Este sí es un blunder en el sentido técnico más estricto, un oversight evidente, no forzado por las complejidades de la posición ni por los apuros de tiempo, sino por un simple descuido visual impropio de su estatura ajedrecística.

En contraste, en la reciente partida entre Gukesh y Carlsen (ronda sexta del Norway Chess 2025), el movimiento 52...Ce2+, si bien resultó ser la jugada que torció el destino de la partida, no es un desliz evidente, ni mucho menos. En lugar de una pieza colgada, como han gritado muchos comentaristas en busca de wows, la podemos calificar como una decisión tomada bajo Zeitnot extremo, en una posición rica en matices, donde el error no radica en un olvido táctico inmediato, como el de Capa, sino en elegir un camino desacertado ante una defensa muy precisa del oponente. No todas las derrotas nacen del mismo tipo de error, y esa distinción importa.

2. Refutación histórica

Durante décadas, circuló una anécdota que buscaba explicar el error de Capablanca apelando a factores extradeportivos. Según versiones populares, repetidas por David Levy y Stewart Reuben (The Chess Scene, 1974), y luego por Garry Kasparov junto a Dmitry Plisetsky en My Great Predecessors, el “blunder del año” se habría producido por la sorpresiva aparición de la esposa de Capablanca en la sala, justo cuando el campeón cubano mantenía una relación paralela con otra mujer.

Sin embargo, el historiador Edward Winter examinó en detalle el origen de estas versiones y demostró que:

La única explicación documentada que Capablanca ofreció fue recogida por Albert Becker en el libro del torneo, donde el cubano afirmó que en el momento de jugar 9...Aa6, creyó erróneamente haber enrocado, y que por ello pensó que podía continuar con 10...Ca5 tras 10.Da4.

Edward Winter [2] rastreó el origen literario más antiguo de esta leyenda en un artículo del maestro Esteban Canal publicado en 1958. Incluso dentro de los diversos relatos atribuidos a Canal, los detalles cambian sustancialmente de una versión a otra. En palabras de Winter:

“Taken jointly, the narratives by Canal, Kmoch and Flohr suggest that something involving one or more women occurred in the context of Capablanca’s loss to Sämisch. The unresolved questions are what, who, where and when.” (“En conjunto, los relatos de Canal, Kmoch y Flohr sugieren que, en el contexto de la derrota de Capablanca ante Sämisch, ocurrió algo que involucró a una o más mujeres. Las incógnitas que persisten son: qué sucedió, quiénes estuvieron implicadas, dónde ocurrió y cuándo.”)

3. Opinión de Anand

Durante el torneo, Viswanathan Anand ofreció declaraciones a la Press Trust of India (PTI), en las que analizó tanto el desenlace de la partida como la reacción emocional de Magnus Carlsen. Según el excampeón mundial, el noruego sintió que su autoridad estaba siendo desafiada por un rival mucho más joven, y por eso deseaba con particular intensidad imponerse en esa partida.

“Quería trazar una línea en la arena”, dijo Anand [3], refiriéndose al deseo de Carlsen de reafirmar su lugar frente a las nuevas generaciones. La derrota, sobre todo viniendo desde una posición prometedora, fue un golpe duro. En palabras de Anand, eso podría explicar la reacción de frustración: el fuerte golpe sobre la mesa, el grito “Oh my God!”, y la retirada inmediata del área de juego. La escena fue seguida en directo por millones de personas en todo el mundo, algunas atónitas, otras simplemente desconcertadas.

Vishy también señaló que la FIDE podría discutir lo sucedido “muy pronto”, evaluando tanto el comportamiento de los jugadores como el impacto que escenas de tanta carga emocional pueden tener en la percepción pública del ajedrez.

4. Más allá de la victoria

No quisiera que el lector se quede con una lectura simplista: que el desenlace lo es todo, que solo vale el resultado. No sería fiel ni al espíritu de este artículo ni a lo que enseño cada día en las aulas. Porque si hay una lección profunda que el ajedrez, como la vida, nos ofrece, es que el recorrido importa tanto como la llegada.

Perder una partida bien jugada puede enseñar más que una victoria afortunada. A veces se gana, y se aprende. A veces se pierde, y también se aprende. Lo importante es no dejar de aprender nunca.

Celebrar una victoria justa y bien construida, como la de Gukesh, no es negar los matices del mérito ajeno ni glorificar la derrota del otro como caída humillante. Más bien, es reconocer que hay momentos en que el tablero premia al que persevera, al que calcula con lucidez cuando la presión es máxima. Pero si alguna vez parezco insistir demasiado en el desenlace, es porque sé que ese final, el que se juega con segundos en el reloj y los nervios al límite, revela tanto del carácter como de la estrategia. No porque lo único que importe sea ganar. Sino porque cuando se gana así, también se aprende.

5. Referencias:

[1] Edward Winter, “A Nimzowitsch Story”, Chess Notes, 2006. [En línea]. Disponible: A Nimzowitsch Story. [Accedido: 10-06-2025, 16:48].

[2] Edward Winter, “Chess Note 4712: Capablanca and the mystery woman/women”, Chess Notes, 2008. [En línea]. Disponible: Chess Note 4712. [Accedido: 08-06-2025, 19:12].

[3] Press Trust of India, “Carlsen wanted to draw some line in the sand by beating Gukesh in Norway Chess: Anand”, Press Trust of India (PTI), 5 de junio de 2025. [En línea]. Disponible: Carlsen wanted to draw some line in the sand by beating Gukesh in Norway Chess: Anand. [Accedido: 08-06-2025, 19:36].

Post scriptum:

Este artículo fue pensado para quien sabe que el ajedrez no es solo un juego: es historia viva, pasión tallada en 64 casillas. Aquí no hay fórmulas rápidas ni hilos virales. Solo una narrativa construida como se escucha The Dark Side of the Moon en vinilo original: como un eclipse que avanza lento sobre el desierto.

Quien lea sin prisa descubrirá capas, contextos, matices históricos y emociones en silencio tras cada jugada. Quien esté apurado, apenas rozará la superficie. Porque esto no es contenido: es pensamiento, es memoria. Es la prueba de que hay historias del tablero que merecen más que un clic fugaz.

Este artículo no sigue la lógica del algoritmo. Fue escrito con bisturí, no con plantilla; con intención, no con automatismos. Porque el ajedrez se profundiza y se disfruta con ideologías, con épocas, con rivalidades que marcaron siglos. Si algo suena distinto aquí, no es accidente: es elección. Nació desde otro lugar: desde la paciencia, desde el respeto a quienes aún leen para comprender, no solo para compartir.

Ecos de la lectura...

“Algunas jugadas por fuera del tablero”

Tomo con alegría y entusiasmo el regreso del profesor Julio González Cabillón a la escritura de sus sofisticadas reseñas, ahora en una nueva y modernizada edición del blog anterior. Una de las particularidades de las publicaciones de Julio es que siempre se aprende algo nuevo o se refuerza la información de manera precisa, lo que habla del nivel de investigación y chequeo que tienen sus párrafos.

Voy a aportar mi punto de vista respecto a algunos aspectos que le comenté al autor, dejando para otra ocasión el análisis técnico ajedrecístico del final de la partida.

Cuando se viralizó en redes sociales la reacción de Magnus Carlsen en la ronda 6 del torneo Norway Chess 2025, la asocié inmediatamente con sus reacciones en el World Blitz Championship 2015, en sus partidas contra Aleksandr Grischuk y luego ante el legendario Vasili Ivanchuk. Es decir, aunque resulta llamativa, no es una faceta desconocida de Magnus. Como bien me comentaba un amigo, el ajedrez es profundamente emocional, y esto se refleja cada vez más en la alta competencia. Si hacemos el ejercicio de ponernos en la piel del jugador, sumando la tensión propia de la partida y el hecho de que Magnus tuvo ventaja decisiva durante largo tiempo, la reacción resulta comprensible. Incluso el actual campeón del mundo, Gukesh, ha mostrado reacciones similares en otras partidas.

En definitiva, creo que solo quien vive esa tensión y asume la responsabilidad de ir por el punto, tomando riesgos, puede comprender con objetividad las emociones posteriores. Para el ajedrecista comprometido con su progreso, cada partida es un examen contra sí mismo. Son horas de trabajo y la materialización de ideas las que se ponen a prueba. Y como bien menciona el autor, en ajedrez no basta con ser brillante en ciertos momentos, sino que es necesario concretar en los momentos críticos. Esto choca de frente con el concepto de “merecimiento”, porque —como en la vida— en ajedrez también se aplica la realidad de que "la vida es dura".

Este episodio también me recordó una escena que presencié en vivo durante la Olimpiada de Estambul 2012. Ivanchuk disputó una durísima partida contra Vladimir Kramnik en el match Ucrania vs. Rusia. Al finalizar, mientras analizaban juntos, Ivanchuk advirtió que había dejado pasar una secuencia ganadora, y esto lo dejó sin consuelo. Estuvo al menos 30 minutos en su asiento, curando las heridas emocionales de ese momento. Ver a un genio del cálculo y la valoración atravesar ese trance invita a una reflexión profunda sobre lo que representa el ajedrez técnico en la vida de quienes lo practican con verdadera pasión.

Hace poco, durante el World Blitz Championship 2024, Ivanchuk mostró otra reacción cargada de emoción. Fue en su partida contra el gran maestro Daniel Naroditsky. No es algo nuevo en él, y tampoco sorprende. Cuando se juega con el corazón, esas cosas pasan.

Y no solo ocurre en ajedrez. En la Fórmula 1, por ejemplo, la federación que regula el deporte (Fédération Internationale de l'Automobile) sanciona a pilotos y equipos cuando sus mensajes por radio cruzan la línea de lo vulgar, antideportivo o agresivo. Hay multas, pérdida de tiempo o hasta cambios en el resultado. Esas reacciones vienen de la presión que se vive en ese nivel. Hay mucho en juego, todo el tiempo. Por eso, una de las claves, en cualquier disciplina exigente, es saber manejar las emociones.

¿Podría la FIDE aplicar sanciones similares en casos extremos? Es una pregunta abierta. Lo cierto es que somos seres humanos. Y hay momentos —en el tablero, en la pista o en cualquier escenario de máxima exigencia— donde las emociones se imponen y se expresan, inevitablemente.

Como comentario final de esta primera intervención, felicito una vez más a Julio por animarse a escribir un artículo tan rico, que invita a la reflexión y al diálogo sobre muchos temas.

Buen día, Julio. Te comparto algunos comentarios.

Tu trabajo me pareció muy interesante. Aunque, en algún momento, una variante me dejó con alguna duda. Por ejemplo: después de 50...Tf8 de Magnus, la jugada 51.Cd7 parece floja por 51...Ch5. Pero una jugada después, tras 50...Tf8 51.Tf2+, y luego 51...Re3, el movimiento 52.Cd7 tal vez sí sea jugable. Me puse a revisar qué diferencia exacta hay entre esas líneas. No era complicado de ver; y, en fin, en algún punto hay que detener el análisis, porque si no se vuelve interminable.

Respecto a la reacción de Magnus, me hizo recordar a varios casos similares. Hay un vídeo de Gukesh, de hace unos años, en el que, tras perder una partida completamente ganada al colgarse una pieza, golpea la mesa con frustración.

También recuerdo una partida entre Carlsen e Ivanchuk, donde Magnus se cuelga un mate en una. Ivanchuk reacciona como un niño, con una expresión de alegría plena. Carlsen se levanta, parece que va a marcharse, pero justo en ese momento el público aplaude el triunfo de Ivanchuk. Magnus gira hacia el público, como si fuera a interpelarlos, pone un gesto de incredulidad, como diciendo “no entienden nada”, y luego se retira.

Otra escena curiosa ocurrió en un blitz entre Aronian y Mamediarov, seguro debe estar en YouTube, donde Mamediarov se cuelga una torre entera en un descuido elemental. Apenas le comen la torre, lanza un golpe seco sobre la mesa. Por suerte, había espacio suficiente y no vuelan las piezas. De inmediato, le ofrece la mano a Aronian para disculparse.

Coincido plenamente contigo en la crítica a los comentaristas que dependen del módulo. Es absurdo: incluso muchos aficionados, con el módulo al lado, terminan hablando de forma irrespetuosa sobre los jugadores, sin comprender la dificultad real de las posiciones.

Me viene a la memoria la transmisión de ChessBase India durante la partida decisiva entre Ding Liren y Gukesh. Estaban todos con el módulo encendido; en el instante en que Ding comete el error, el módulo salta de 0.0 a -7.0 o incluso a mate en 32. Estallan en gritos de euforia.

La principal comentarista, Tania Sachdev, que por momentos parece más periodista por su atractivo que por sus conocimientos ajedrecísticos, empieza a gritar con un agudo “What? What? What?”, como si hubiera presenciado un error grotesco. Y la realidad es que, sin el módulo, no sé si habría advertido el fallo en diez minutos, en quince, en dos horas o tal vez nunca.

Estas actitudes me resultan sumamente irritantes. Por eso, suelo evitar las transmisiones en vivo, salvo cuando los comentarios están a cargo de Svidler, Grischuk o Giri, que mantienen un análisis sensato y equilibrado. Judith Polgar, en cambio, me resulta más superficial, dirigida a un público más general.

En fin, es uno de los aspectos del ajedrez moderno que me fastidian. Te mando un abrazo, te felicito por el trabajo, seguí así, nos estamos viendo.

Breve análisis — Lectura N°3:

El presente análisis que nos trae Julio va mucho más allá de ser un artículo periodístico o informativo. No sólo integra un enfoque técnico, similar al de los informes que habitualmente elaboramos en mi oficina de UR Ingeniería, sino que además, en esta mi tercera lectura, observo una intención pedagógica, con la cual el autor busca ofrecernos una enseñanza conceptual sutilmente entrelazada en el texto.

No basta dominar la técnica de los finales, la apertura o el medio juego; además, es clave mantener la concentración y la estabilidad emocional en los momentos decisivos. Cuando el reloj comienza a apretar y la presión interna aumenta, la probabilidad de realizar “jugadas nerviosas” tiende prácticamente a uno.

Estos movimientos no surgen por falta de conocimientos. Son el reflejo de un quiebre interior. La ansiedad toma el control cuando estamos frente a posiciones difíciles de evaluar. A veces me hace pensar en un shadowban mental. Sabemos lo que habría que hacer, pero algo invisible bloquea el acceso justo en el momento clave. No es que no lo sepamos. Es como si la mente nos cerrara la puerta justo cuando más necesitamos entrar.

Ecos de la lectura...

Violencia en el tablero

El golpe de Carlsen (2025)

A principios de junio de este año, el mundo del ajedrez —al menos ese pequeño mundo que sigue de cerca los grandes torneos— presenció un hecho que dejó a muchos con la boca abierta. El super gran maestro noruego Magnus Carlsen, ex campeón mundial de ajedrez, se enfrentaba al actual titular, Dommaraju Gukesh.

La partida llegó a la fase más delicada: el final. Y conviene aclarar, por si alguno piensa que "final" significa que la partida se termina, que no es así. El final es esa parte donde empiezan a pesar otros factores: la actividad de los reyes, la situación de los peones —si están pasados, o si uno tiene mayoría en algún flanco—, el duelo entre piezas menores (ese viejo clásico: alfil contra caballo), y otros detalles que definen esta etapa.

Justo en ese momento, los dos estaban luchando duro, pero el noruego cometió un error, según señalaron los programas de análisis. Se rindió, y mientras se levantaba de la mesa, descargó un puñetazo sobre ella, que —dicho sea de paso— demostró estar bien construida 😏☝️.

Este episodio puede sorprender a quienes creen que el ajedrez es un juego tranquilo, sin desgaste físico (al menos en apariencia), donde lo que predomina tras una derrota es la compostura. ¡Pero ojo! No olvidemos aquello que dijo Garri Kasparov, el ex campeón mundial de ajedrez nacido en 1963:

«El ajedrez es el más violento de los deportes».

Sí, seguramente más de uno se sorprenderá con esta frase. Pero tiene mucho de verdad. En el ajedrez, la tensión no se descarga como en los deportes de contacto. Se acumula adentro. Y a veces, de tanto acumular, algún que otro contratiempo emocional termina apareciendo.

Steinitz y Blackburne: el siglo XIX tampoco fue tranquilo

No es cosa solo de este siglo XXI y su estrés moderno. Ya en otros tiempos hubo episodios bastante subidos de tono.

Se recuerdan dos incidentes curiosos entre el primer campeón mundial oficial, Wilhelm Steinitz (1836-1900), nacido en territorio austrohúngaro, y uno de los grandes rivales de su época, el británico Joseph Henry Blackburne (1841-1924).

El primer incidente terminó en agresión física ⚠️. Según los relatos, tras una discusión durante una partida, Steinitz —que era de carácter fuerte— intentó escupir a Blackburne. Este, más corpulento, lo sujetó de la cabeza y le estampó la frente contra un vidrio.

El segundo episodio ocurrió en una habitación de hotel, posiblemente durante algún torneo. En ambas ocasiones, Steinitz salió perdiendo en lo físico. Blackburne, apodado "La Muerte Negra", era robusto y sabía aprovechar su ventaja.

Por lo visto, todo quedó ahí, puertas adentro. Códigos del siglo XIX, podríamos pensar: no hubo denuncias ni registros policiales que se conozcan. Ambos eran temperamentales, pero tenían sus “reglas de honor” propias de la época.

Steinitz moriría en 1900, en la miseria y mostrando signos evidentes de demencia. Blackburne, cinco años más joven, siguió activo durante muchos años. Participó incluso en el célebre torneo de San Petersburgo de 1914, a la asombrosa edad de 73 años. En ese evento, tuvo la oportunidad de vencer a un joven Alekhine al atraparlo en la apertura, encerrándole una pieza. Pero los años pesan, y finalmente el ruso logró escapar con tablas.

Blackburne sobrevivió hasta 1924, aunque también pasando dificultades económicas, como tantos otros ajedrecistas de aquella centuria.

Alekhine y Karlsbad 1923: furias de campeón

Ya entrando de lleno al siglo XX, nos encontramos con nuevos protagonistas y otros arrebatos. Superada la gran guerra de 1914–1918, el ajedrez retomaba su ritmo en los años veinte. José Raúl Capablanca había recibido el título casi sin lucha, por cesión de Emanuel Lasker. A su vez, Akiba_Rubinstein, afectado anímicamente, ya no era el mismo de antes. Y nuevas figuras como Aron Nimzowitsch y Richard Réti traían consigo las ideas hipermodernas.

En este panorama, llegamos al torneo de Carlsbad 1923, donde ocurrieron episodios de desborde emocional, algunos con ribetes violentos. El protagonista: el entonces candidato Alexander Alekhine (1892-1946). Por entonces, ya desligado tanto de la Rusia imperial como de la naciente Unión Soviética, avanzaba con paso decidido hacia la cima.

Su obsesión era nítida: alcanzar la corona mundial. Nadie ambicionaba ese título con tanta voracidad. Y junto a ese deseo, arrastraba también un ego a la medida de su propósito.

En Carlsbad, sufrió la inesperada cifra de tres derrotas. Sus verdugos fueron el británico Frederick Yates, el checo Karel Treybal y ajedrecista austríaco Rudolf Spielmann.

La primera caída de Alekhine en Carlsbad llegó en la tercera ronda, ante Treybal. Fue el inicio de una racha amarga. En este caso, no se conocen detalles sobre su reacción inmediata, si es que la hubo, pero el golpe anímico fue evidente.

Algo de mayor entidad parece haber ocurrido tras la segunda derrota, frente a Yates. Este, con piezas negras, planteó una Defensa India de Rey de manual: atacó con precisión, sacrificó calidad en el momento justo y, como broche de oro, firmó una victoria que le valió el premio de belleza de la jornada. Estupor total en la sala.

El tercer traspié llegó en la penúltima ronda, frente al austriaco Rudolf Spielmann. También con negras, Spielmann lo fue zarandeando desde la apertura, con esa combinación tan suya de estrategia rigurosa y fina táctica. Al concluir, cuentan que Alekhine, en un arranque de furia, lanzó su rey por los aires con desprecio. Por fortuna, el monarca no fue a estrellarse contra ninguna cabeza… mejor ni imaginar el desenlace.

Según algunas fuentes, desbordado por la sucesión de golpes, Alekhine se refugió en su habitación del Hotel Imperial Helenenhof. Allí, sin testigos, descargó su furia destrozando cuanto objeto tuvo al alcance de sus manos rabiosas. Y no era precisamente un hotel modesto: el Helenenhof figuraba entre los más lujosos de Carlsbad, ciudad célebre por sus fuentes termales y su aristocrático aire centroeuropeo.

A pesar de todo, el genio ruso logró compartir el primer puesto del torneo junto a Géza Maróczy y Yefim Bogoliubov, dos auténticos duros de aquel tiempo.

La decimotercera edición del supertorneo Norway Chess 2025 tuvo lugar entre el 26 de mayo y el 6 de junio, en Stavanger, Noruega: una ciudad donde las casas blancas resisten el paso del tiempo, mientras la industria moderna respira con el ritmo del mar. Las calles adoquinadas no detienen el tiempo, pero lo enfrentan con la dignidad de la piedra antigua. A orillas del fiordo de Lyse, el ajedrez encontró un escenario propicio para los sonidos del silencio, la elegancia sin alarde… y la profundidad del buen ajedrez.

Un escenario a la altura del juego

En la sección absoluta, seis figuras de la élite mundial se enfrentaron en un sistema de doble todos contra todos (o doble round-robin): enfrentándose dos veces a cada rival, alternando los colores. El término “round-robin”, tan frecuente en reglamentos deportivos, suele vincularse con la expresión francesa ruban rond (“cinta redonda”), una etimología sin pruebas firmes y, además, poco verosímil desde el punto de vista fonético. En cambio, hay documentación clara desde fines del siglo XVII que muestra el uso inglés de round-robin para designar cartas de protesta firmadas en círculo, con el fin de ocultar el orden jerárquico de las firmas. De allí podría derivar el sentido moderno: una estructura donde nadie queda al margen y todos se enfrentan con todos.

El ritmo de juego fue exigente: 120 minutos por jugador, sin incremento hasta la jugada 40. A partir de allí, cada movimiento añadía 10 segundos. Si la partida terminaba en tablas, entraba en escena el Armagedón: un desempate sin retorno, en el que las blancas contaban con 10 minutos, las negras con 7, y ambos recibían un segundo extra por jugada desde el movimiento 41. Las reglas son simples: no puede haber empate. Una decisión debe imponerse.